Por Daniel Arcucci

Faltan quince minutos para las siete de la mañana del domingo 2 de noviembre y Nueva York recién amanece, frío, gris y ventoso. No es necesario bajarse del bus, que estaciona como un eslabón más de la cadena interminable de otros iguales, para advertirlo. La sensación térmica traspasa las mismas ventanillas que, sólo unos segundos antes de llegar a ese punto multitudinario de encuentro, en Staten Island, enmarcaron el lomo amenazante, cual gigantesco dragón encorvado, del Puente Verrazzano.

Al bajar, la brisa helada pega sin piedad en la única parte del cuerpo descubierta, la cara, pero el efecto se corta rápido, al encolumnarse en la marcha pacífica y solidaria de más de cincuenta mil corredores que caminan, tras haber llegado allí en buses o en ferry, en busca de su corral de largada. En el mejor de los casos, para ellos, para nosotros, faltan poco más de dos horas. En el peor, más de cuatro.

***

Me habían hablado mucho de ese campamento previo a la largada. Pero distinto es verlo. Un verdadero campo de refugiados multinacional, distribuidos por color, pero no de piel sino de tiempo. Los corrales azules, primero. Los verdes, también. Y finalmente los naranja. Cada uno va para el suyo, hasta que se abran las puertas, y alrededor de todos encontrará lo mismo: café caliente, unos bagels y la solidaridad de quien tiene un cartón, un plástico o una frazada en el piso, además del calor humano que se agradece. Hay 264 argentinos entre centenares de nacionalidades. Todos parecemos entendernos.

El cielo sigue encapotado y el viento está filoso, pero no llueve, afortunadamente.

A la hora señalada, se abren los corrales. Por olas, y eso son, efectivamente. Olas de corredores, de los más rápidos a los más lentos, de la elite con Kipsang y Mutai a la cabeza, pero todos por el mismo camino, que comienza con una fila de los clásicos ómnibus turísticos descapotados a ambos lados y un simple escenario, desde donde se cantan dos himnos, antes del disparo de largada: el de Estados Unidos y “New York, New York”, que se escucha y que impulsa mientras ya se corre por la cola, o por la trompa, del dragón Verrazzano.

Me habían hablado mucho de ese puente y de los otros cuatro. Pero distinto es cruzarlos de a pie. El viento chifla cruzado entre los cables de acero y la sensación de volarse, o volar, es inevitable: sea por la pesadilla vertiginosa de que lo va a revolear a uno a las aguas turbulentas, centenares de metros abajo, o sea por el sueño mágico de que hay una fuerza que empuja a uno a correr mucho más rápido de lo que puede y debe. El ritmo de esos primeros cuatro kilómetros es una falacia: en la foto emblemática, la del poster de la carrera, todos somos Kipsang.

Me habían hablado mucho de ese puente y de los otros cuatro. Pero distinto es cruzarlos de a pie. El viento chifla cruzado entre los cables de acero y la sensación de volarse, o volar, es inevitable: sea por la pesadilla vertiginosa de que lo va a revolear a uno a las aguas turbulentas, centenares de metros abajo, o sea por el sueño mágico de que hay una fuerza que empuja a uno a correr mucho más rápido de lo que puede y debe. El ritmo de esos primeros cuatro kilómetros es una falacia: en la foto emblemática, la del poster de la carrera, todos somos Kipsang.

El envión llega hasta el segundo puente, el Pulanski, y ya se está hablando de otro distrito neoyorquino, Brooklyn, y de la mitad de la carrera. A diferencia de Berlin 2013, cuando a esa altura se me ocurrió pensar qué estaría haciendo el mismo Kipsang en ese momento y, a mis 2h05 de entonces, él hacía dos minutos que había llegado con un nuevo récord del mundo, esta vez, con mi 1h51, a él todavía le faltaban casi 20 minutos para cruzar la meta final, para ganar, en 2h10m, la edición más complicada de esta carrera en las últimas décadas. No podía imaginar, por más que me lo habían advertido, que él ya había experimentado lo que para la mayoría estaba por delante: lo más difícil.

Pero justo en la Media Maratón, en la parte ascendente del Pulanski, dejé atrás con demasiada facilidad al pacer de 3h45, confiado en que la multitud que esperaba me llevaría a mejorar esa marca, me empujaría más que el viento en contra y disimularía las cuestas que había que afrontar. Tenía el objetivo secreto de mejorar las 3h43 de Dubai 2014 y eso era más fuerte que los consejos públicos, y sensatos, de no dejarse engañar por el entusiasmo. “Lo que se gasta de más al principio, se paga al final”, me había dicho Luis Migueles. “Hay que dejar de lado la emoción en el comienzo y guardarla para el cierre, porque se va a necesitar”, me había advertido el Indio Cortínez.

Pero lo que estaba por delante, primero, era el tercer puente. El Queensboro.

Me habían hablado mucho de ese armatoste de hierro que une, o separa, a Brooklyn de Queens. Pero distinto es internarse en él. Los acordes de una alegre banda que despide de Brooklyn a los corredores se cortan abruptamente, como si alguien desenchufara el equipo de música, apenas se gira a la izquierda y se interna uno en el túnel oxidado. Por encima pasan los trenes, a los costados se divisa la postal lejana de Manhattan y por debajo brama el Hudson. Pero nada de eso impresiona tanto como el tapatap-tapatatap-ta—pa—tap——ta——pa——tap———- ralentado de las zapatillas sobre un asfalto que parece comérselas. Es un silencio gélido, de energía muerta. En ese lugar inhóspito y agresivo, muchos corredores dejan de correr. Se cruza el kilómetro 25 y la parte descendente, cual tobogán, impulsa de nuevo. Sobre todo porque al pie, como si de un parque infantil se tratara, esperan miles de padres del esfuerzo, dispuestos a felicitar por lo hecho y a alentar el porvenir. Duro porvenir.

Me habían hablado mucho de ese contraste entre el silencio del Queensboro y el griterío infernal en la esquina de la 1st Av. Pero distinto es sentirlo. La vista se clava primero a la derecha, hacia la veredas cubiertas de público enfervorizado, pero luego se voltea inmediatamente, porque el giro es cerrado hacia la izquierda. Y lo que se ve es fascinante y aterrador: un rio de cabezas contracorriente, porque la naciente de ese caudal está casi 8 kilómetros más arriba. Y hacia allá hay que subir, en línea rectísima, con orillas multitudinarias. Aún así, con esa especie de pared humana sosteniendo el cauce, el cruce del kilómetro 30 no lo avisa un cartel, sino una ráfaga de viento en contra que lo duplica en velocidad y obliga a remar con los brazos, con las piernas y, sobre todo, con la cabeza. Hay que llegar al Bronx, el cuarto distrito en el orden geográfico de la carrera, y para hacerlo, es necesario cruzar el puente Willis.

Me habían hablado mucho de ese contraste entre el silencio del Queensboro y el griterío infernal en la esquina de la 1st Av. Pero distinto es sentirlo. La vista se clava primero a la derecha, hacia la veredas cubiertas de público enfervorizado, pero luego se voltea inmediatamente, porque el giro es cerrado hacia la izquierda. Y lo que se ve es fascinante y aterrador: un rio de cabezas contracorriente, porque la naciente de ese caudal está casi 8 kilómetros más arriba. Y hacia allá hay que subir, en línea rectísima, con orillas multitudinarias. Aún así, con esa especie de pared humana sosteniendo el cauce, el cruce del kilómetro 30 no lo avisa un cartel, sino una ráfaga de viento en contra que lo duplica en velocidad y obliga a remar con los brazos, con las piernas y, sobre todo, con la cabeza. Hay que llegar al Bronx, el cuarto distrito en el orden geográfico de la carrera, y para hacerlo, es necesario cruzar el puente Willis.

No me habían hablado mucho de ese cuarto puente. Pero es necesario hacerlo. Antes de encontrarse con el cartel del kilómetro 35, se encuentra uno con esta obra arquitectónica pequeña, comparada con sus tres antecesoras, pero ascendente y en curva hacia la izquierda. En un thriller sería un crimen sorprendente, una muerte rápida e inesperada: el piso es de cemento, ni siquiera de asfalto, pero más parece arena. Superarlo es cruzar el muro de todos los muros. Porque el premio es una pendiente hacia el Central Park, rodeado por edificios de ladrillos rojos, de película, propios del Bronx.

El pacer de 3h45, aquel que había dejado atrás con naturalidad en el kilómetro 21, me pagó con la misma moneda en el kilómetro 37. De haberme quedado con él entonces, tal vez iríamos juntos ahora. Pero no: el palito de madera con el cartel azul y números blancos pasa y se va, con la misma naturalidad con la que se ha cruzado el último puente, el de la avenida Madison.

A esa altura, los puestos de hidratación, ubicados rigurosamente en cada milla, son un aliado fundamental, como lo han sido los cuatro geles ya consumidos. No afloja el frío y menos afloja el aliento del público, apenas ausente en los puentes y en algunos pocos kilómetros de un par de barrios. Ya en Manhattan, ya en el Central Park, es estremecedor.

Bien por el noreste, a la altura de Harlem, se ingresa en ese oasis verde que, por cierto, no es plano. Sube y baja como una suave montaña rusa en el corazón de los Estados Unidos y desemboca en su esquina más turística, allí donde su cabecera sur se topa con la Quinta Avenida. No es el final, que va. Apenas se ha pasado el kilómetro 40 y todavía queda un giro. Por supuesto, hacia arriba. Los gritos de aliento son ensordecedores: no se escuchan ni se oyen; se sienten. Se necesitan para subir la última cuesta, hasta ese arco soñado tantas veces, rodeado por dos tribunas repletas, justo al costado de Tavern on the Green, en Central Park West y 67st.

Me habían hablado mucho de esa llegada. Pero distinto es protagonizarla. Hay una alfombra azul, o eso creo, que funciona como una cinta bajo los pies, para que la cuesta no cueste. O será la gente de los costados, tal vez, que parece tomarte de los brazos y llevarte en el último tramo hasta entender, ahí sí, que 3 horas, 46 minutos y 58 segundos después, tras haber largado de Staten Island y cruzado Brooklyn, Queens, Bronx hasta llegar a Manhattan, para conformar con partes tan diferentes eso que se llama Nueva York, alguien te está diciendo “Congratulations” y te está colgando del cuello una medalla dorada que dice “New York City Marathon”. Entonces, ya no importa el frío, ya no importa el viento, ya no importan los puentes, ya no importan las cuestas. Ya no importa nada. Sólo importa que se superó todo eso. 8810° entre 50.564, 712° entre los cincuentenarios… ¿Importa? Sí, importa.

Me habían hablado mucho de la Maratón de Nueva York. Pero no son suficientes las palabras. No es la más antigua, no es la más rápida, no es la más legendaria, no es la más fácil. Es, como bien se define o autodefine, la más universal. Es la carrera del mundo. La que hay que vivir para contar.

***

Amanece soleado y amable el lunes 3 de noviembre en Nueva York y brilla en los pechos de los corredores ahora turistas la medalla dorada del finisher. A nadie le resulta raro el atuendo; todo lo contrario. Como si de un ritual se tratara, y de hecho lo es, se recibe el saludo de cada habitante de esta ciudad, orgullosa como pocas de su carrera. Cada “congrats” se convierte, entonces, en un nuevo estímulo para correr, para seguir corriendo. Faltan poco más de 100 días para Tokio. Allá vamos, a ver como es. No me han hablado mucho, todavía.

(*)

Daniel Arcucci es periodista y maratonista. Secretario de redacción en el diario La Nación, Panelista en 90 Minutos de fútbol (Fox Sports). Colaborador en No Somos Nadie (FM Metro 95.1).

Seguinos en twitter en @LNCorre y en @DamianCaceres.

También podés acompañarnos en Facebook

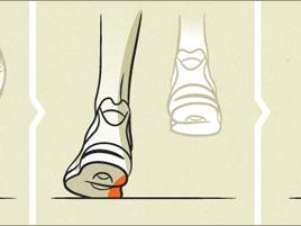

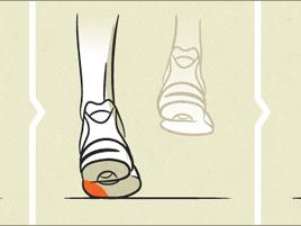

En la capellada, el mesh es una sola pieza y no tiene casturas. Tiene una capa doble con forma de panal que no permite el ingreso de tierra y brinda una gran transpirabilidad. Está recubierto por Web Cage, una cavidad traslúcida capaz de brindar ajuste, combinando refuerzos termosellados y sintéticos. A la vista, es un conjunto de tiras plásticas que salen desde la mediasuela y llegan hasta los ojales.

En la capellada, el mesh es una sola pieza y no tiene casturas. Tiene una capa doble con forma de panal que no permite el ingreso de tierra y brinda una gran transpirabilidad. Está recubierto por Web Cage, una cavidad traslúcida capaz de brindar ajuste, combinando refuerzos termosellados y sintéticos. A la vista, es un conjunto de tiras plásticas que salen desde la mediasuela y llegan hasta los ojales.